ゼラニウムは開花期が長く、パッと目を惹かれるような存在感がある人気の花です。ゼラニウムの育て方や鉢植えの栽培方法、剪定の仕方や花を長く咲かせるコツなどをご紹介していきます。ゼラニウムを育てて玄関やアプローチを素敵に飾りましょう。

ゼラニウムとは?

ゼラニウム

| 科・属名 | フウロソウ科 ペラルゴニウム属 |

| 園芸分類 | 草花 |

| 形態 | 多年草 |

| 耐寒性 | やや弱い |

| 耐暑性 | 強 |

ゼラニウムの特徴

ゼラニウムは開花期の長い花として知られていて、乾燥や暑さに強く、周年を通して鉢花が出回ります。

生い茂る葉の中から茎を立ち上げ、次第にひとつひとつの蕾から花が咲き、まとまった花を春から秋まで長く咲かせてくれます。

花は一重や八重咲き、変わり咲きをする種類もあり、葉色も種類によってさまざまです。

加湿には弱いため、水やりに注意し、梅雨の時期や長雨が続く場合には、軒下で管理する方が無難でしょう。

多年草なので寒さ対策をすれば、比較的簡単に冬越しができる花でもあるので、大事に育てて翌年もゼラニウムの花を咲かせてみましょう。

ゼラニウムの種類

アイビーゼラニウム

宿根草 栄養系 アイビーゼラニウム ( ゼラニューム )エイミー 1株 花苗 ゼラニウム 苗 花の苗

アイビーゼラニウムは、下垂れるように生長するタイプの種類です。そのためハンギングにして飾るのがおすすめ。壁掛けのハンギングバスケットや、吊るすハンギングバスケットに植え付けて、空間をゴージャスに飾りましょう。

ゼラニウム・カリオペ

草花の苗/ゼラニウム:カリオペダークレッド3.5号ポット2株セット

カリオペは改良品種で、通常のゼラニウムより大きい花が特徴です。こんもりとまとまるので、こちらもハンギングにおすすめのゼラニウムです。

星咲きゼラニウム

宿根草 星咲きゼラニューム ( ゼラニウム ) クアンタムシリーズ 3色から選べます 1株【N】

花の咲き方が星のような形をしている星咲きゼラニウム。少しシャープな雰囲気で、これまでとは違ったゼラニウムを育てたい方におすすめです。

ゼラニウムの育て方

環境

日当たりのいい場所を好む

ゼラニウムは日当たりのいい場所を好むので、日光によく当たる場所で育てましょう。

日照不足になると花が咲かない原因となります。

また、ゼラニウムは湿気や加湿に弱いので、風通しがいい場所で育てることも重要です。

冬越しの仕方

ゼラニウムは寒さにはそれほど強くありません。

しかし、比較的暖かい地域では戸外でも越冬可能です。

冬は霜よけの対策に、軒下へと移動させて管理しましょう。

また、寒風でも葉が痛んでしまうことがあるので、気になるような時は、やはり室内へ取り込んだ方がいいでしょう。

マルチング材で霜よけの対策をしっかり行ってあげると、春からまた元気に生長し始めます。

用土

水はけのいい土作り

ゼラニウムは加湿が苦手なので、水はけのいい土作りが肝心です。

市販の培養土を使う場合は、赤玉土を適量混ぜてあげると水はけと通気性がよくなるでしょう。

土をブレンドする場合は、赤玉土7:腐葉土3の基本用土で作って植え付けます。

地植えは苦土石灰で酸度調節を

ゼラニウムは弱アルカリ性の土を好みます。

花壇や庭に地植えする場合は、苦土石灰を植え付ける約2週間前にまいておきましょう。

水やり

土の表面が乾いてから

ゼラニウムは春と秋の生育期に、土の表面が乾いてから水やりをしてください。

夏は特に水が乾きやすいので、高温期には朝と夕方に2回水やりをするといいでしょう。

乾燥に強いからといって、水やりをしないでいると、そのままゼラニウムが水切れを起こして枯れてしまいます。

かといって水やりのし過ぎで加湿状態が続くと、今度は根が腐って枯れてしまいます。

水やりのタイミングがわからない場合は、土の表面を触ってみて、乾いているか、湿っているかを確認してから行うようにするといいでしょう。

冬は水やりを控えめに

冬はゼラニウムが活動しなくなるので、水やりを控えめにします。

土の表面が乾いてから、3〜4日後くらいを目安に与えるといいでしょう。

冬は根腐れしやすい時期でもあるので、水のあげ過ぎには気をつけてください。

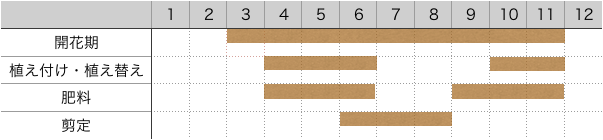

肥料

緩効性肥料を与える

春と秋に緩効性肥料を与えましょう。

開花期が長いので、リン酸が多めの肥料を選んで与えてください。

夏はゼラニウムが夏バテしやすい時期なので、肥料を控えましょう。

冬の時期も生長が止まっているので、この時期も追肥は控えてください。

液体肥料は?

液体肥料は速効性がある肥料なので、葉色が薄くなったりした場合や、肥料切れしていたりする時に有効です。

水やりと同時に液体肥料を希釈して与えると、すぐに養分が取り込まれ、葉色が濃くなるでしょう。

しかし、持続性はないので、緩効性肥料と液体肥料を組み合わせて使うのがおすすめです。

肥料の上げ過ぎもまた、花が咲かない原因になるので、適量を守って注意して育ててください。

植え付け・植え替え

ゼラニウムは鉢植えがおすすめ

ゼラニウムは地植えよりも、鉢植えの方が花が咲きやすい傾向にあります。

また、梅雨の時期や雨が続く時も、その都度軒下に移動することができるので、管理がしやすいといったメリットもあります。

なるべく管理のしやすい鉢植えで育てて、ゼラニウムの花をたくさん咲かせましょう。

植え替えの5つのタイミング

- 水が染み込みにくい

- 土の表面に苔が生えている

- 鉢の底から根が飛び出している

- 植え替えずに2年が経過した

- 生長が緩慢になった

上記のいずれかに1つでも当てはまるような場合には、すぐに植え替えを検討してください。

ゼラニウムを植え替えないでいると、根詰まりを起こしてなかなか生長しません。

新たな新芽が出てこない原因にもなります。

一回り大きい鉢を用意して、新しい土にゆったりと植え替えをしましょう。

植え替え時期は春か秋に行なってください。

剪定

剪定で風通しをよくしよう

ゼラニウムの葉が生い茂った状態にあると、風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなってしまいます。

できれば梅雨の前に一度、すかし剪定をするといいでしょう。

葉が密集しているところや、日光が当たりにくくなっているような場所を剪定し、高さも半分くらいまでにおさえて剪定してください。

切り戻しはいつやるの?

ゼラニウムは大きくなると、次第に下葉が落ちていき、見た目が悪くなってくることがあります。

その場合には、挿し木をして新しい株に更新するか、切り戻しをして新たな新芽を出させてあげる方法が有効です。

しかし、葉を一枚も残さずに剪定してしまうと、光合成ができずに枯れてしまうことがあるので、切り戻しをするときは必ず一枚でも葉を残して、剪定していきましょう。

手入れ

花がら摘み

ひとつひとつの花が咲き終わる度に、花がら摘みをしてください。

全ての花が咲き終わったら、花茎の根元からハサミを使って切り取ります。

パラパラと落ちていった花びらは、そのままにしておくと葉についてカビてしまうことがあるので、花びらも取り除いてあげるとゼラニウムを綺麗に保てるでしょう。

葉の手入れ

黄色くなってしまった葉や、枯れてしまった葉を取り除きます。

下葉は手入れが行き届きにくい場所ではありますが、しっかり手入れをしてあげると、病害虫の予防に繋がります。

枯れ葉はカビや虫がわきやすいので、下葉の手入れは念入りに行いましょう。

増やし方

挿し木か種まきで増やせる

ゼラニウムの増やし方は、種まきか挿し木になります。

挿し木はいつでも行うことができ、発根もしやすいので、ゼラニウムの増やし方は挿し木で増やすといいでしょう。

ゼラニウムの挿し木はココがポイント!

挿し木は通常、水上げをしてから行うのが一般的ですが、ゼラニウムの挿し木は少し違います。

ポイントは挿し木を水上げをせずに、そのまま半日〜1日ほど置いてから挿し木を行いましょう。

新しく出たばかりの新芽を切り取り、挿し穂として使用します。

赤玉土にゼラニウムの挿し穂を差し込み、水やりをして発根するまで約1ヶ月ほど待ちましょう。

病気・害虫

茎腐病・灰色カビ病など

ゼラニウムに多い茎腐病や灰色カビ病などは、加湿や蒸れが原因で起こることが多い病気です。

雨が当たらない場所へと移動させ、花がら摘みや枯れ葉の手入れをし、カビが生えないように注意するといいでしょう。

アブラムシ・ヨトウムシなど

アブラムシはゼラニウムの養分を吸汁してしまうので、大量発生しないように普段から駆除するよう心がけてください。

アブラムシの排泄物は、ウィルスによる病気を発生させてしまうことがあるので、あまりにも多くなってしまった場合には、殺虫剤で駆除をしましょう。

また、ヨトウムシなどは、葉や花を食べてしまうので、ゼラニウムの景観が損なわれてしまいます。

こちらも殺虫剤を使って駆除するように対処しましょう。

ゼラニウムは日当たり・肥料・剪定が育て方のコツ!

ゼラニウムは開花期の長い花です。

日当たりのいい場所で育て、リン酸の多い肥料を与えて開花を促しましょう。

また、多年草のゼラニウムは、剪定を行うことで見た目をコンパクトにすることができます。

ゼラニウムの蒸れの対策にも、剪定は有効なので、梅雨の前に剪定を行って苦手な環境を乗り越えましょう!